La pandémie de Covid-19 a déjà fait des centaines de milliers de victimes dans le monde. Les responsables politiques et la société entière ont mis toutes leurs forces à juste titre dans la lutte contre le virus. En arrière-plan, la catastrophe environnementale poursuit sa lente explosion. La crise sanitaire n’est qu’un petit morceau du puzzle.

La maladie de Covid-19 a été identifiée pour la première fois en novembre 2019 dans la ville de Wuhan. Il s’agit d’une maladie infectieuse causée par un virus qui a très probablement « sauté » d’une chauve-souris dite fer à cheval (ou rhinolophe) à un humain. Voilà qui est largement connu et, pourtant, il est frappant de voir le peu de commentaires sur ce qui en découle. Quelles conséquences tirer du fait que les humains puissent contracter des maladies mortelles au contact des animaux ? Est-ce normal ? Ou s’agit-il d’un incident isolé ?

Malheureusement, de tels cas de virus transmis aux humains par des vertébrés ne font absolument pas exception : 60 % des maladies infectieuses affectant les humains proviennent des vertébrés. Ces virus sont qualifiés de « zoonotiques », et leur nombre apparaît plus important encore si nous nous penchons sur les origines des maladies infectieuses émergentes : les nouveaux agents pathogènes rendant malades les humains proviennent à 75 % de la faune sauvage.[1]

Coronavirus et transgression des limites planétaires

Mais comment le virus a-t-il pu sauter la barrière des espèces et infecter un humain ? Pour répondre à cette question, nous devons d’abord prendre du recul pour examiner la relation entre les animaux et les êtres humains ainsi que la façon dont les humains interagissent avec le monde naturel. Il est significatif que 2019, année de « l’événement zoonotique » au cours duquel le coronavirus a franchi la barrière des espèces pour infecter l’homme, ait également été l’année la plus chaude jamais enregistrée dans le monde. Cela pose aussitôt la question des « limites planétaires ». Ces « limites planétaires » sont un concept développé par des scientifiques du Stockholm Resilience Center.[2] À l’heure actuelle, la « limite » la plus scrutée, et considérée comme la plus urgente, est celle du réchauffement climatique. Il reste très peu de temps pour réussir à borner le réchauffement de la planète à une progression de 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels.

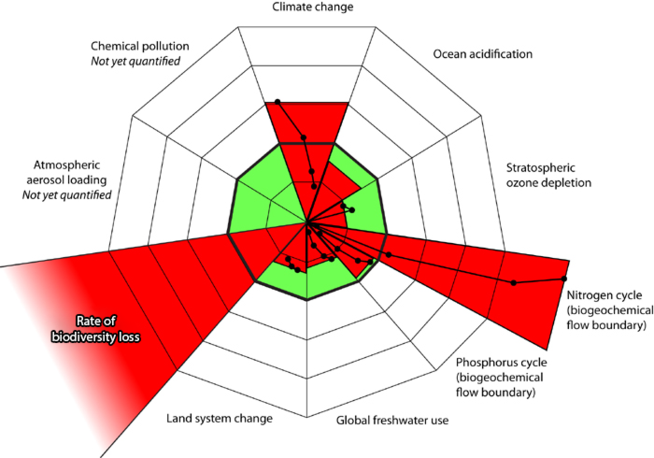

Pourtant, ce n’est là qu’une des nombreuses limites planétaires : si nous continuons de transgresser ces limites dans les années à venir, le prix à payer en sera notre propre anéantissement. Pour assurer la pérennité de notre existence en tant qu’humains dans un environnement sûr, non seulement nous devons maintenir l’objectif des 1,5 °C, mais nous devons également protéger les océans de l’acidification, préserver les couches d’humus pour notre production agricole, sauvegarder la biodiversité naturelle, et plus encore. Or, dans ces domaines aussi, la situation se dégrade de façon spectaculaire : trois de ces dix frontières ont déjà été transgressées.

changement climatique (climate change), acidification des océans (ocean acidification), appauvrissement de la couche d’ozone stratosphérique (stratospheric ozone depletion), perturbation du cycle biogéochimique de l’azote (nitrogen cycle), perturbation du cycle biogéochimique du phosphore (phosphorus cycle), utilisation mondiale de l’eau (global freshwater use), changements dans l’utilisation des sols (land system change), érosion de la biodiversité (rate of biodiversity loss), augmentation des aérosols dans l’atmosphère (atmospheric aerosol loading — not yet quantified), pollution chimique — non encore quantifiée (chemical pollution — not yet quantified)

Note: L’ennéagone intérieur en vert représente l’espace sûr de fonctionnement respectant les niveaux limites, ici montrés par son contour extérieur. La face la plus extérieure de chaque triangle rouge indique la position actuelle estimée de la variable concernée. Les points indiquent la trajectoire temporelle récente estimée pour chaque variable (depuis 1950). Concernant l’érosion de la biodiversité, le niveau actuel, évalué à plus de 100 extinctions par million d’espèces-années (MSY, l’unité servant à mesurer le « taux normal d’extinction »), est trop élevé pour pouvoir figurer dans l’espace de la figure.

L’étendue de l’extinction des espèces a déjà atteint des proportions catastrophiques. C’est la raison pour laquelle des scientifiques désignent notre époque comme étant l’âge de la sixième extinction de masse.

Mais quel est le rapport avec la pandémie actuelle ? Deux des limites planétaires concernent la biodiversité et le changement d’affectation des terres, lequel inclut la déforestation. Ces deux « limites » expliquent à elles seules en grande partie comment on a abouti au coronavirus en premier lieu : en raison d’une interaction trop forte des humains avec le monde naturel.

Le Capitalocène et l’exploitation du Sud global

La principale cause de l’actuelle pandémie et des crises similaires est l’incorporation continue de secteurs croissants de l’activité économique dans les chaînes d’approvisionnement capitalistes internationales. Il convient ici de préciser que ce ne sont pas les « humains » en tant que tels qui en sont les responsables. C’est pourquoi le terme de Capitalocène doit être préféré à celui d’Anthropocène, qui suggère que les humains en tant qu’espèce seraient la raison du niveau actuel de destruction de l’environnement. Or, ce ne sont pas eux mais l’accumulation capitaliste et les relations de pouvoir qui sont ici en cause.[3]

La financiarisation d’une économie tirée par la concurrence oblige les pays du Sud global à exploiter leurs ressources naturelles à un rythme effréné et à étendre toujours plus leurs surfaces agricoles. L’une de ces « ressources naturelles », bien entendu, ce sont les animaux, dont un nombre croissant sont détenus dans des conditions effroyables dans le cadre de l’élevage intensif. Or, ce sont précisément ces vertébrés que nous considérons comme « nôtres » (moutons, vaches et porcs) qui transportent les souches les plus virales (30 en moyenne), alors que les animaux sauvages n’en transportent généralement qu’une seule.[4]

On assiste sous le Capitalocène à la destruction croissante de davantage de zones de nature qui étaient auparavant essentiellement intactes. Les animaux vivant dans ces habitats sont sous pression considérable, au point que des espèces entières disparaissent. Les animaux subissent des niveaux de stress élevés endommageant leur système immunitaire et les rendant ainsi plus susceptibles de transporter des agents pathogènes. Ces animaux courent aujourd’hui un plus grand risque d’entrer en contact physique avec les humains. L’expansion à grande échelle en effet des villes et des axes routiers, en plus d’empiéter sur l’agriculture et d’accroître l’extraction des ressources, aggrave le mouvement de déforestation et le trafic, ce qui, en retour, favorise la propagation des virus. Au niveau mondial, l’industrie aéronautique contribue bien entendu directement et massivement de son côté à la propagation rapide des virus.

Nouvelles approches scientifiques pour une compréhension holistique de la « santé planétaire »

Ce n’est pas un hasard si les scientifiques sont actuellement en débat autour de deux concepts qui font écho aux critiques de la gauche à l’égard de la mondialisation néolibérale. Premièrement, le concept de « santé unique » préconise de réunir des experts de la médecine humaine et du secteur vétérinaire ensemble avec des spécialistes de l’anthropologie et de l’économie pour travailler à une conception holistique de la santé. De son côté, le projet désigné sous le nom de « santé planétaire » s’intéresse aux « liens qui unissent la santé humaine aux systèmes politiques, économiques et sociaux ainsi qu’aux systèmes naturels de notre planète, dont dépend l’existence de la civilisation humaine »[5].

From Public to Planetary Health: a manifesto (« De la santé publique à la santé planétaire : un manifeste ») offre des départs de réflexion passionnants pour des pratiques diverses et rebelles. Le manifeste discute de la nécessité d’une nouvelle « philosophie de vie » condamnant ouvertement l’ordre mondial néolibéral dominant, et il décrit les liens qui font l’humanité, mais aussi ceux qui unissent celle-ci au monde naturel, car il s’agit là d’une étape de conceptualisation indispensable si on veut parvenir à une « nouvelle compréhension du planétisme et du bien-être de tous ». Ces mots vont dans le sens d’une vaste réflexion sur les fondements d’une « bonne vie pour tous », un projet en faveur duquel la gauche mondiale milite depuis longtemps.

Le cartésianisme occidental s’ouvre à d’autres épistémologies

Cette prise de conscience nouvelle et le langage inédit créé pour la circonstance présentent des connexions évidentes avec les épistémologies (théories de la connaissance) et les pratiques des sociétés du Sud global. On en peut en voir des illustrations dans les concepts désormais bien connus de sumak kawsay et de buen vivir en Amérique centrale et du Sud, mais aussi, bien qu’hélas rarement discutés en Europe, dans les mouvements indiens Sarvodaya ou Gram Sabha, le concept sud-africain d’ubuntu ou encore le concept d’ujamaa de Julius Nyerere.

Aux États-Unis et dans l’Union européenne, le terme de Green New Deal a été largement débattu, principalement depuis mars 2019. Bien que ce projet profondément divers ait connu un revers significatif avec le retrait de Bernie Sanders des primaires présidentielles du Parti démocrate américain le 8 avril 2020, il constitue encore aujourd’hui la seule proposition ayant un pouvoir de rassemblement sur les larges mouvances de la gauche du Nord mondial dans la perspective d’un débat commun sur la transformation.

Tel qu’il est discuté dans les milieux de gauche aux États-Unis et en Europe, le Green New Deal offre de nombreux points de départ brillants, mais, malheureusement, de chaque côté, les ensembles de mesures proposés ne sont élaborés qu’à destination des continents respectifs. La gauche de part et d’autre de l’Atlantique Nord a ici beaucoup à apprendre des épistémologies et projets politiques précédemment cités qu’ont développés les sociétés du Sud. C’est l’une des raisons pour lesquelles transform! europe a lancé cette année une série de webinaires en partenariat avec la fondation Rosa-Luxemburg (RLS) Bruxelles, la RLS New York et le Transnational Institute (TNI). Dans cette série, nous discutons de la forme que pourrait prendre un « Green New Deal mondial » internationaliste. Or, c’est un projet politique dans lequel l’Europe se retrouve inévitablement « provincialisée ».

Une Europe provincialisée dans le cadre d’un projet radical mondial

Dans les années 1990, une fantastique « initiative de dialogue » philosophique a réuni des philosophes centre- et sud-américains de la libération ensemble avec des représentants de la théorie du discours européenne. L’objectif était de discuter de la manière dont une philosophie transculturelle pouvait se révéler effective du point de vue des opprimés et des exclus. Cette discussion a eu lieu dans le contexte d’un rejet des théories de la « réalisation de la communauté de communication idéale », qui étaient principalement associées à Habermas et Karl-Otto Apel.[6] C’est Enrique Dussel, le partisan le plus emblématique de la philosophie de la libération, qui a dirigé la « révolte » contre les représentants européens de la « modernité incomplète » (Habermas). Depuis qu’il a été attenté à sa vie lors d’un attentat à la bombe dans son pays natal argentin en 1973, Dussel a vécu et travaillé au Mexique, d’où son projet de transmodernité centré sur les exclus et les opprimés a offert un élan considérable aux épistémologies anti-hégémoniques.

Et maintenant ?

On voit donc que le coronavirus n’est pas venu de nulle part. Le virus est le symptôme d’une crise particulièrement catastrophique qui affecte la société mondiale, mais ce n’est pas pour autant un événement isolé destiné à ne jamais se reproduire. Le coronavirus résulte d’un mode de vie non durable qui a été exacerbé par la logique capitaliste et le consumérisme qui l’accompagne. Les causes de cette crise dévastatrice sont à trouver dans la poursuite de profits élevés, dans la guerre des classes à l’encontre des opprimés et dans l’exploitation ininterrompue de la nature par le système capitaliste. Si nous ne créons pas les conditions d’une bonne vie pour tous les êtres humains et pour leurs communautés de base, alors cette crise est appelée à n’être que le pâle reflet de celles qui viendront.

Notes

[1] Jones, K., Patel, N., Levy, M. et al., Global trends in emerging infectious diseases, Nature 451, 990–993 (2008): https://doi.org/10.1038/nature06536

[2] Rockström, J., Steffen, W., Noone, K. et al., Planetary boundaries: exploring the safe operating space for humanity. Ecology and Society 14(2): 32. [online] URL: http://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32/

[3] Sur ce point, voir également la critique du concept de Capitalocène par Elmar Flatschart : Flatschart, E. (2017) « Anthropozän oder Kapitalozän? Der emanzipatorische Gehalt ökologischer Krisenbearbeitung zwischen Gesellschaft und Technik », in: Buckermann, Paul / Koppenburger, Anne / Schaupp, Simon: Kybernetik, Kapitalismus, Revolutionen. Emanzipatorische Perspektiven im technologischen Wandel, Unrast, Münster, 127-161.

[4] Johnson, CK., Hitchens, PL., Pandit, PS., Rushmore, J., Evans, TS., Young, CCW., Doyle, MM. (2020) Global shifts in mammalian population trends reveal key predictors of virus spillover risk. Proc. R. Soc. B. 287: 20192736. http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2019.2736, 6.

[5] Olaf Müller et al.: Planetary Health: Ein umfassendes Gesundheitskonzept, Dtsch Arztebl (2018); 115(40): A-1751 / B-1473 / C-1459.

[6] Karl-Otto Apel : « Die Diskursethik vor der Herausforderung der« Philosophie der Befreiung ». Versuch einer Antwort an Enrique Dussel » in: Raúl Fornet-Betancourt (éd.), Diskursethik oder Befreiungsethik?, Aix-la-Chapelle 1992, p. 17.