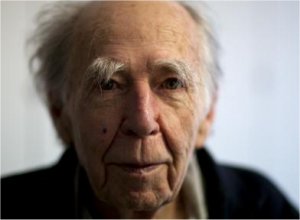

Der intellektuelle Lebenslauf von R. Castel bleibt innig verbunden mit seinen gesellschaftlichen Wurzeln. Quer durch die Soziologie, Philosophie und Psychoanalyse hat er sich in seinen Forschungsarbeiten immer mit den Benachteiligten und den Arbeitenden befasst.

Geboren am 27. März 1933 in Brest als Kind eines Beschäftigten der Straßenmeisterei, geprägt von einer republikanischen und laizistischen Kultur, entstammt Castel dieser Welt der Arbeit, in der die Schwierigkeiten des Unterhalts sehr real sind. Sehr früh hat er seine Eltern verloren. Er schloss eine Lehre als Werkzeugmacher ab. Aber eine Begegnung änderte entscheidend die sozialen Festlegungen. Schon immer ein großer Leser, fiel er einem kommunistischen Mathematiklehrer auf, der ihn ermutigte, seine Bildungsanstrengungen wieder aufzunehmen. Mit einem Stipendium schloss er ein Studium der Philosophie ab; sein Doktorvater wurde Raymond Aron an der Sorbonne. In diese Zeit fällt auch seine Begegnung mit Pierre Bourdieu, mit dem er begann, soziologisch zu arbeiten und die Philosophie aufgab. Nach dem Mai 68 unterrichtete er an der Universität von Vincennes (Paris VIII). In den 1970er und 1980er Jahren interessierte er sich für Psychoanalyse und Psychiatrie sowie die Behandlung von geistig Kranken, wobei er sich mit seiner kritischen Soziologie Michel Foucault annäherte. Seine Veröffentlichungen stehen am Beginn der Gruppe zur Analyse des Sozialen und der Sozialfähigkeit (GRASS).

Doch es sind vor allem seine Arbeiten über die Lohnabhängigen, die ihn zu einem Denker des Sozialen der Arbeitswelt machten. In den 1980er und 1990er Jahren interessierte er sich für die Veränderungen der Beschäftigung, die politischen und sozialpolitischen Eingriffe. 1990 wurde er Forschungsdirektor an der (Elite-) Hochschule für Sozialwissenschaften (EHESS), eine Tätigkeit, die in der Veröffentlichung seines monumentalen Werkes »Die Metamorphosen der sozialen Frage – Eine Chronik der Lohnarbeit« mündete, das sofort zu einem »Klassiker« der Gegenwartssoziologie wurde.

Er analysiert darin die Art und Weise, wie die »Lohnarbeitsgesellschaft« sich auf der Basis eines »sozialen Eigentums« konstituiert und dann mit der Krise in den 1970er Jahren wieder zerschmilzt. Er studiert die Folgen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und den Status des gegenwärtigen Individuums, in dem er die Bedrohungen aufzeigt, die mit dem Auftauchen der »sozialen Unsicherheit« durch Prekarität und Massenarbeitslosigkeit erzeugt wird. Bis 1999 leitete Castel das Zentrum für die Erforschung der sozialen Bewegungen an der EHESS und setzte auch danach seine Publikationstätigkeit mit »Die soziale Unsicherheit« (2003) und »Anstieg der Unsicherheiten« (2009) fort, wo er feststellt, dass die wachsenden Unsicherheiten in den gegenwärtigen Gesellschaften die Folge des Übergangs zu einem »neuen Regime des Kapitalismus« sind.

Robert Castel ist am 12. März in Vincennes gestorben.

Ende Februar hat er L’Humanité ein Interview gegeben, das wir hier in Übersetzung wiedergeben.

Humanité: In ihren letzten Büchern beschreiben Sie eine »Große Transformation« als Übergang vom Industriekapitalismus zum Finanzkapitalismus. Ist dieser Übergang abgeschlossen?

Robert Castel: Es ist immer ein Abenteuer, die Zukunft vorherzusehen. Soziologen sind keine Propheten. Sie versuchen, Veränderungen zu verstehen und vielleicht deren weitere Entwicklungsrichtung zu extrapolieren. Nicht zufällig heißt mein vorletztes Buch »Anstieg der Unsicherheiten«,[i] um damit die große Transformation zu kennzeichnen, die seit 30 Jahren im Gang ist. Früher war der Glaube, morgen würde alles besser, sehr verbreitet. Diese Art von Optimismus besitzt heute nur noch eine Minderheit. Meinungsumfragen zeigen, dass viele Franzosen eher pessimistisch eingestellt sind. Die Dinge sind unsicher – aber dabei gilt zum Glück auch: Man kann nicht mit Sicherheit sagen, dass »alles den Bach runtergeht«. Auch die schwärzeste Zukunftsaussicht ist ungewiss.

Mit dem Industriekapitalismus etablierte sich ein Kompromiss in den sozialen Beziehungen, den Sie die »Lohnarbeitsgesellschaft«, basierend auf »sozialem Eigentum«, genannt haben…

Robert Castel:In den 1960er Jahren war ein relatives Gleichgewicht erreicht. Das war nichts besonders Großartiges, auch wenn viel Aufhebens um die 30 »goldenen Jahre« zwischen 1945 und 1975 gemacht worden ist. Große Ungleichheiten bestanden fort. Es gab krasse Ungerechtigkeiten und wenig glorreiche Episoden wie die Kolonialkriege. Nichtsdestotrotz konnte alles in allem zwischen den Interessen des Marktes und denen der Arbeit ein gewisses Gleichgewicht hergestellt werden. Es war keine Idylle, aber es funktionierte einigermaßen. Während dieser Periode im Gefolge des Zweiten Weltkriegs war es möglich, das Arbeitsrecht, den sozialen Schutz und die Wirtschaft weiterzuentwickeln. Seit den 1970er Jahren begann man von einer Krise zu reden – wobei man sie zunächst für vorübergehend hielt und mit einem Wiederaufschwung rechnete.

Heute gibt es weniger soziale Sicherheit, soziale Rechte, Gesundheitsversorgung usw. Wo ist der Kompromiss geblieben?

Man sollte sich ein gewisses Misstrauen gegen einen Hyper-Katastrophen-Diskurs bewahren. Der Industriekapitalismus hatte sich zunächst auf eine rücksichtslose Art durchgesetzt, wenn man an die Lage der Proletarier zu Beginn des 19. Jahrhunderts denkt. Der danach gefundene Kompromiss ist durchaus noch in Kraft. Aber wir befinden uns in einer Situation, die immer schlimmer wird, und die Frage lautet, wie weit diese Verschlechterung noch gehen wird.

Ziehen Sie es vor, von »Metamorphosen« zu sprechen, wenn wir an die Beispiele der Französischen Revolution und des Mai ’68 denken?

Die Veränderungsdynamiken sind extrem komplex. Die Geschichte schreitet nicht unaufhörlich in eine Richtung fort. Soziologie ist auch keine Mathematik. Man muss auf die genaue Bedeutung der Worte achten. Eine Metamorphose ist eine Form des Entgegenkommens, eine Synthese, eine Annäherung zwischen dem »Gleichen« und dem »Anderen«. Das ist nicht unbedingt perfekt oder sehr präzise, aber es beschreibt den Moment, in dem es das »Gleiche« und das »Unterschiedliche« gibt. Die Ereignisgeschichte ist etwas, das Daten setzt, einen Bruch markiert. Das führt zu einer Innovation in Bezug auf eine vorherige Situation. Man erfindet, aber man erfindet nicht alles neu. Man beginnt nicht an einem Nullpunkt – im Gegenteil, man nimmt den Faden wieder auf.

Diese Idee der Metamorphose rechtfertigt eine Haltung der Sozialkritik oder der kritischen Soziologie. Inwiefern ist die Gesellschaft kritikwürdig?

Man kann nur einen kritischen Blickwinkel haben. Ich habe das Proletariat des 19. Jahrhunderts beschworen, als die Speerspitze der Produktion mit 35 Jahren am Alkoholismus starb. Ganz so schlimm ist es heute nicht. Doch die aktuellen Formen, in denen die Prekarität zutage tritt, fordern dazu auf, die Prozesse der sozialen Zersetzung zu überdenken. Sie sind nicht identisch mit dem, was vor zwei Jahrhunderten vorherrschte, aber sie scheinen dieselbe Funktion der Zerstörung der Solidarbeziehungen und aller Formen, die eine Gesellschaft ausmachen, zu haben.

Sie sprechen sogar von der »Entkopplung« (désaffiliation)?

Dies ist die letzte Form des Prozesses. Ich habe diesen Ausdruck gewählt, um einen Missbrauch des Begriffs »Exklusion« im Hinblick auf sehr heterogene Lagen zu vermeiden. Von einem Obdachlosen, einem jungen Menschen aus der Vorstadt oder einem arbeitslosen Angestellten zu sagen, dass sie »ausgeschlossen« sind, das besagt nicht mehr, als dass sie außerhalb sind, außerhalb »der Gesellschaft«. Man sollte lieber die Prozesse verstehen, die dazu führen. Bevor man dahin kommt, ist man verletzbar. Diese Situationen müssen analysiert werden: Sie führen an den Endpunkt, an dem man abgekoppelt wird: von den Arbeitsbeziehungen, dem Austausch und den Netzen der familiären Gesellschaftsfähigkeit (sociabilité), der Nachbarschaft, der sozialräumlichen Bindung.

Ruft diese Kritik nicht nach sozialer Transformation? Der (Politik-)Wechsel war mehrheitlich von den Franzosen gewünscht. Welche fortschrittlichen Reformen müssten umgesetzt werden, um aus den Unsicherheiten herauszukommen?

Noch immer scheint die Krise sehr tief zu sein. 2008 konnte man glauben, dass die Menschen sich angesichts einer derart schweren Krise bewusst würden, dass es eines radikalen Wechsels bedurfte. Ich für meinen Teil glaube, dass man linksreformistisch sein kann.[ii] Natürlich steht der Beweis dafür noch aus und setzt eine Neuausrichtung von Rechtsansprüchen voraus. Da ich mich viel mit Sozialgeschichte befasst habe, habe ich gelernt, dass die Verankerung eines starken Arbeitsrechts die Lebensbedingungen der Arbeiter gesichert und im Vergleich zur Situation der Proletarier einen ziemlich fantastischen Wandel begründet hat. Heute kann man nicht mehr bei den Begriffen des sozialen Kompromisses der 1970er Jahre stehenbleiben. Das neue Regime des Kapitalismus ist durch eine große Mobilität gekennzeichnet. Ein Arbeiter bleibt nicht mehr sein ganzes Leben an eine Beschäftigung gebunden. Er wird zwischen Arbeit und Nicht-Arbeit wechseln. Man muss diese Mobilität akzeptieren und ihre Auswirkungen zähmen. Vor allem dürfen diese Transformationen weder dazu führen, dass Menschen für beschäftigungsunfähig erklärt werden, noch dazu, dass sie »weggeworfen« oder in bejammernswerte Situationen gebracht werden. Diese Herausforderung der Absicherung ist von den gewerkschaftlichen Organisationen ausdrücklich angesprochen worden. Der Arbeitsrechtler Alain Supiot hat vorgeschlagen, einen Status der Lohnarbeit zu schaffen. Vorschläge in diese Richtung könnten einen linken Reformismus begründen, wobei dessen realer Inhalt noch problematisch bliebe. Die Unterschiede zwischen den Gewerkschaftsverbänden CGT und CFDT sind nicht zu vernachlässigen. Ich befinde mich nicht in einer Funktion, die es mir gestattet zu urteilen, wer Recht oder Unrecht hat. Aber was auch immer die Unterschiede zwischen den verschiedenen Gewerkschaften der Lohnabhängigen sind, so hoffe ich doch, dass ihre Positionen weniger voneinander entfernt sind als die zum Arbeitgeberverband.

Ihnen zufolge gründet sich das »soziale Eigentum« auf einer Summe von Rechten, die der Arbeit zugestanden wurden, um die Logik der Rentabilität, die durch das Kapital aufgedrückt wird, zu kompensieren. Aber braucht es nicht heute, angesichts der Finanzialisierung, den Entwurf einer neuen »gesellschaftlichen Aneignung«?

Ja, das könnte ein Weg sein, die Dinge anzugehen. Das soziale Eigentum verweist darauf, dass der Arbeiter Eigentümer von Rechten ist. Es gibt auch Privateigentümer. Eine gewisse Zahl von Rechten wie Gesundheit, Rente usw. sind unanfechtbar. Man könnte sechs oder sieben weitere Rechte benennen, die einen Sockel bilden, der dem Arbeiter seine grundlegenden Ressourcen absichert, damit die Arbeit weiterhin seine soziale und wirtschaftliche Unabhängigkeit gewährleistet. Bernard Gazier hat die »Übergangsmärkte« angeführt, in denen die Arbeit zunehmend nur in vorübergehenden Formen etabliert ist. Yvel Barel wiederum hat gezeigt, dass die Arbeit die Basis unserer gesellschaftlichen Integration bleibt. Die Arbeit bleibt wichtig, auch wenn sie nicht konsistent ist. In diesem Kontext bedarf es des Rechts auf wirkliche Bildung für jeden Lohnabhängigen. Das ist ein notwendiges Element zur Absicherung der Welt der Arbeit.

Welche Rolle messen Sie den Gewerkschaften in diesen »sozialen Metamorphosen« bei?

Die Rolle des Syndikalismus und der revolutionären Arbeiterklasse war sehr wichtig, aber sie kann nicht im Entferntesten den Anspruch auf Exklusivität erheben. Henri Hatzfeld hat in seinem Buch »Vom Pauperismus zur Sozialversicherung«[iii] eine gute Analyse der vielen Faktoren geliefert, die zur Entstehung der sozialen Sicherung betrugen. Er hat durch den historischen Verlauf eines Jahrhunderts aufgezeigt, dass es innerhalb der Arbeiterbewegung überhaupt keine Einigkeit gab, vor allem wegen des Antagonismus Reformismus/Revolution, und dass eine Nebelwand komplexer Positionen existierte. Ein Teil des Arbeitgeberlagers hat sich somit für eine gewisse Zeit reformistischen Positionen angeschlossen, um die Produktivität voranzubringen.

In dem Sammelband »Veränderungen und das Denken der Veränderung«[iv] haben Sie einen Dialog mit einem Dutzend Forscher geführt. Sie enden mit einem bewundernswerten Text, den Sie Ihrem Mathematiklehrer gewidmet haben. Die Verbindung von »Objektivem« und »Subjektivem«, der Affekte und der gesellschaftlichen Determinierung, Freud und Marx, ist das die noch offene Baustelle?

Ich weiß nicht, ob der Text bewundernswert ist, aber er umreißt eine tiefe Überzeugung, die ich seit meinem Philosophiestudium und den anschließenden soziologischen Arbeiten erlangt habe. Im Gegensatz zu den liberalen Konzepten, denen zufolge nur das Individuum die Wahl hat und Risiken trägt, glaube ich, dass das Individuum ein soziales Subjekt ist. Wir sind alle von der Geschichte durchdrungen. Sie ist nicht nur eine Kulisse. Sondern sie prägt tiefgehend unsere Wünsche, unsere Vorlieben, unsere Leiden. Wir haben eine Schuld gegenüber der Geschichte. Daher habe ich diese Anekdote erzählt… Als ich jung war, konnte ich nicht studieren. Ich war auf einer Technischen Fachschule. Ein Lehrer mit Spitznamen »Buchenwald«, ein ehemaliger Deportierter und vermutlich kommunistischer Widerstandskämpfer, nahm mich ein bisschen in die Pflicht und stachelte mich an, aufs Gymnasium zu wechseln. Ihm verdanke ich, dass ich etwas getan habe, was ich sonst nie gemacht hätte. Ich glaube, ich habe mein Leben geführt, indem ich den Werten treu geblieben bin, die er verkörperte. Das ist auch eine »Transformation«, die Solidarität zwischen den menschlichen Wesen. Das ist das Bild einer ganz anderen Gesellschaft als der, die als alleiniges Ziel den Profit um des Profits willen hat. Von diesem Standpunkt aus betrachtet war sich die Sozialpolitik in ihren verschiedenen Ausprägungen nicht oft des Individuums bewusst. Sie hat sich zuallererst kollektiv der Gruppenmitglieder angenommen. In der letzten Periode, besonders im Zuge der Krise, beginnt ein Prozess, der darauf zielt, Sozialpolitik auf der Ebene des Individuums zu platzieren. Er hat auf der Gegenseite zur Folge, dass Rechte nicht mehr bedingungslos zugestanden werden. Dieser Frage gehe ich in meinem neuen Text »Die Zukunft der Solidarität« nach.[v]

Als Staatsbürger haben Sie den »Appell der Appelle«[vi] unterzeichnet. Knüpft das an diese Infragestellung an?

Ja. Die Position des »Appells der Appelle« setzt den Akzent auf dem Individuum, nicht um Geschenke zu empfangen, die vom Himmel fallen, sondern in einer Logik des Rechtsanspruchs. Das bezieht sich zuallererst auf die Verfassunggebende Versammlung von 1793: Das Vaterland hat Verpflichtungen gegenüber den schwächsten Bürgern. Das Recht auf Hilfe ist der Kern der republikanischen Politik.

Das mit Robert Castel Ende Februar 2013 geführte Interview der Zeitung L’Humanité erschien in der Ausgabe vom 14.3.2013. Aus dem Französischen von Bernhard Sander.

Das Interview wurde von Pierre Chaillan geführt und in L’Humanité am 14. März publiziert (hier klicken).

Übersetzung ins Deutsche von Bernhard Sander, Zeitschrift "Sozialismus".