Covid-19 hat zu einer dramatischen Wirtschaftskrise geführt. Die EU hat die strengen Beihilferegeln so geändert, dass Staaten nun fast nach Gutdünken ihren nationalen Wirtschaften helfen können. Was sinnvoll klingt hat aber einen Haken, denn die Starken werden dadurch noch stärker und lassen die ärmeren Wirtschaften hinter sich.

Covid-19 hinterlässt schwere Spuren in der Realwirtschaft und gefährdet eine nicht abzuschätzende Zahl von Arbeitsplätzen. Die Mitgliedstaaten greifen daher tief in die nationalen Fördertaschen, allen voran Deutschland: Insgesamt € 13,8 Milliarden für Adidas, TUI sowie die Lufthansa. Aber auch in anderen Mitgliedstaaten werden Großunternehmen staatlich gestützt: KLM erhielt von der niederländischen Regierung eine Subventionszusage von € 2 bis 4 Milliarden, Air France von der französischen Regierung in Höhe von € 7 Milliarden. Spanien schnürte ein Rettungspaket in Höhe von € 1 Milliarde für Vueling und IAG, für Alitalia steht im Rahmen der geplanten Wiederverstaatlichung ein Subventionspaket in Höhe von € 3 Milliarden zur Diskussion. Auch die Industriesektoren wanken: Der französische Finanzminister ließ durchblicken, dass Renault die Krise ohne staatliche Beihilfen nicht überleben wird. Eine staatliche Unterstützung in Höhe von € 5 Milliarden ist im Gespräch.

In der Krise wird der Ruf nach staatlicher Unterstützung wieder laut. Millionen Arbeitsplätze in allen Sektoren, von der produzierenden Industrie über Dienstleistungen, Tourismus und Kultur, sind gefährdet. Allein in Deutschland sind 7 Millionen Beschäftigte in Kurzarbeit.

Ein Déjà-vu: War vor und nach der Finanzkrise 2008 der Staat als Hemmschuh für unternehmerische Tätigkeiten definiert, soll er sich plötzlich zum Retter des Unternehmertums aufschwingen und die Verluste übernehmen.

Lockerung des EU-Beihilfenverbots

Mit Ausbruch der COVID-19 Krise setzte die EU-Kommission im März 2020 zur raschen Ermöglichung von Rettungsmaßnahmen zugunsten der Realwirtschaft das Beihilfenverbot des Art. 107 Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) vorübergehend aus. In ihrer Mitteilung über einen befristeten Rahmen zur Stützung der Wirtschaft stellt sie für verschiedene Unterstützungsinstrumente ein beschleunigtes Verfahren zur Verfügung: Danach sind nun befristet direkte Zuschüsse bis € 800.000, vergünstigte staatliche Garantien für Bankdarlehen, öffentliche und private Darlehen mit vergünstigten Zinssätzen, Maßnahmen zur Steuerstundung, Aussetzung der Sozialversicherungsbeiträge und Lohnzuschüsse für ArbeitnehmerInnen sowie staatliche Rekapitalisierungsmaßnahmen für Unternehmen zulässig. Zwar sieht die Kommission unter dem Titel „Die Notwendigkeit einer engen Abstimmung der einzelstaatlichen Beihilfemaßnahmen auf europäischer Ebene“ vor, dass die Mitgliedstaaten berichten, inwieweit die erhaltenen Beihilfen Tätigkeiten unterstützen, die im Einklang mit den EU-Zielen hinsichtlich des ökologischen und digitalen Wandels stehen. Das ist aber nicht mehr als eine freiwillige Selbstverpflichtung. Unter dem Titel "Governance" wird zwar klargestellt, dass Aktionäre keine Dividenden erhalten dürfen, solange die staatliche Beteiligung besteht. Bonuszahlungen für das Management sind allerdings erst ab einem spezifischen Ausmaß an staatlicher Beteiligung verboten.

Trotz dieser europäischen Milde forderte der österreichische Finanzminister ein vorübergehendes völliges Aussetzen des EU-Beihilfenregimes: "Ich habe kein Verständnis dafür, wenn wir mit österreichischem Steuergeld andere Länder unterstützen und dafür im Gegenzug ein Verbot bekommen, unsere eigenen Unternehmen mit unserem eigenen Steuergeld zu unterstützen."

Inzwischen kommt immer klarer zutage, dass durch die Lockerung des Beihilfenregimes wirtschaftliche Ungleichheiten im Binnenmarkt auf Dauer verstärkt werden: Mitgliedstaaten mit budgetärem Notstand können in einem solchen Beihilfenwettbewerb nicht mithalten. Sie werden aus der Krise noch geschwächter hervorgehen, ihre Unternehmen werden aus dem Markt gedrängt oder übernommen werden, während auf europäischer Ebene ein adäquater Ausgleichsmechanismus fehlt, der diese ökonomischen Ungleichheiten abfedern könnte.

Im Ergebnis verstärken die Beihilfenausnahmen wirtschaftliche Ungleichheiten, die das EU-Beihilfenverbot gerade vermeiden sollte. Selbst der liberale Präsident Macron gab zu, dass diese Art des Subventionswettbewerbs faire Wettbewerbsbedingungen auf dem Binnenmarkt unterminiert.

Statt "Bruderkrieg" der Mitgliedstaaten…

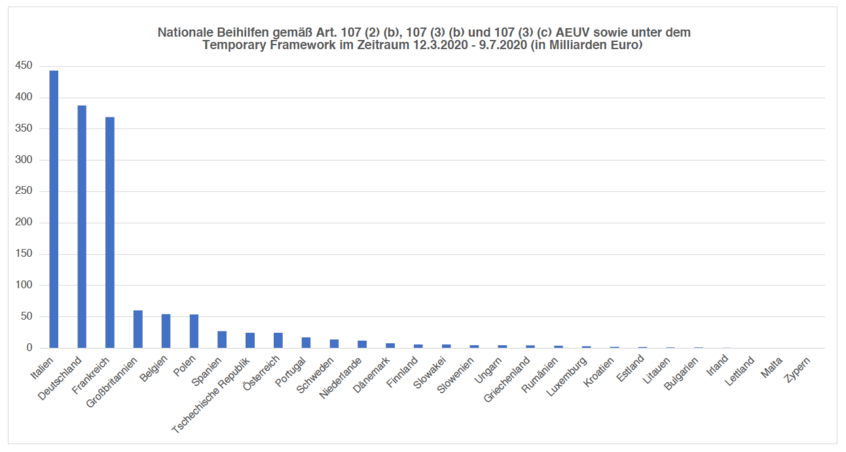

Inzwischen belaufen sich die mitgliedstaatlichen Beihilfen, die von der EU-Kommission genehmigt wurden, auf rund € 1,5 Billionen. Insgesamt hat die EU-Kommission seit Ausbruch der Krise über 200 Beihilfeentscheidungen zu nationalen Maßnahmen in allen EU-Mitgliedstaaten und dem Vereinigten Königreich getroffen (Stand 9. Juli 2020).

Quelle: Deutscher Gewerkschaftsbund, DGB

Aus rechtlicher Sicht steht es allen Mitgliedstaaten frei, die neuen gelockerten EU-Regelungen in Form von sektoralen und Unternehmensbeihilfen zu nutzen, die von der EU-Kommission im Schnellverfahren genehmigt werden (s. Grafik). Hinzu kommt die Möglichkeit der Mitgliedstaaten, durch allgemeine nationale Maßnahmen, die alle Unternehmen in Anspruch nehmen können, Beihilfen zu gewähren. Solche Subventionen sind nicht genehmigungspflichtig. Die mitgliedstaatlichen Wirtschaftspolitiken sind höchst unterschiedlich.

Betrachtet man allein die sektoralen Unternehmensförderungen, so wird ein klarer Wettbewerbsvorteil der großen Volkswirtschaften gegenüber den kleineren deutlich: Italien, Deutschland und Frankreich vereinen € 1,2 Billionen und damit 78% der insgesamt von der Kommission genehmigten Beihilfen auf sich. Auf den Plätzen vier und fünf folgen mit großem Abstand das Vereinigte Königreich und Belgien mit € 60 bzw. 54 Milliarden.

Mag das vorübergehend akzeptabel sein, um vor allem den Verlust von Millionen Arbeitsplätzen (wie in den USA) zu vermeiden, so ist der Verlust gleicher Wettbewerbsbedingungen schädlich und inakzeptabel. Ein funktionierender Binnenmarkt erfordert ein „level playing field“ für Unternehmen und die von ihnen abhängigen Beschäftigten.

…gemeinsamer EU-Wiederaufbau

Statt einfach den Subventions-Hahn aufzudrehen, braucht die EU daher eine umfassende Industriestrategie, in der auch beihilferechtliche Fragen neu bewertet werden müssen: COVID-19 hat gezeigt, dass strategisches Eigentum zu wenig gegen „feindliche Übernahmen“ gesichert ist, dass strategisch wichtige Produktionszweige, wie die Produktion lebenswichtiger Gesundheitsgüter, nach Europa zurückgeholt bzw. von Abwanderung abgehalten werden sollten und dass Rekapitalisierungsmaßnahmen ein wichtiges Instrument zur Stärkung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit sein können. Das Weißbuch betreffend Auslandssubventionen kann dafür ein erster Schritt sein. Des Weiteren muss das EU-Beihilfenrecht der Zukunft nationale Beihilfen in eine Richtung steuern, die gemeinsame europäische Strategien unterstützt, etwa das Erreichen der Klimaneutra-lität oder die Verfolgung einer gemeinsamen Luftfahrtstrategie.

Eine wesentliche Neuerung muss es außerdem bei den Konditionalitäten der Beihilfemaßnahmen geben: Sie müssen die EU-Ziele und Verpflichtungen der Mitgliedstaaten hinsichtlich des sozialökologischen und digitalen Wandels unterstützen und eine Beschäftigungs- und Standortgarantie enthalten. Außerdem dürfen Aktionäre keine Dividenden erhalten, solange eine staatliche Beteiligung (in welchem Ausmaß auch immer) besteht; ebenso müssen Bonuszahlungen für das Management zur Gänze ausgesetzt werden. Diese Bedingungen müssen bereits vorab in Leitlinien und nicht erst von Einzelfall zu Einzelfall festgelegt werden.

Auch sollte eine Demokratisierung des Beihilfenrechts erwogen werden, indem wichtige Grundsätze nicht in Form von unverbindlichen Leitlinien der EU-Kommission, sondern durch Richtlinien im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens festgelegt werden.

Die EU-Mitgliedstaaten befinden sich in einer Art „Bruderkrieg“, wie es die EU-Kommission selbst treffend in ihrer Industriestrategie 2020 bezeichnet. Sie betont zu Recht, dass die befristete Aussetzung des Beihilfenverbots nur eine komplementäre Maßnahme sein kann. Unternehmen werden ergänzende, großangelegte private und öffentliche Investitionsimpulse im Rahmen der Wiederaufbauphase nach der Krise benötigen. Dazu bedarf es eines Wiederaufbauplans, der horizontale Ziele wie den „Green Deal“ durch sozialinklusive Transformation unterstützt. Die Reform der Beihilferegelungen, insbesondere der Beihilfenleitlinien betreffend Umweltschutz und Energie, können dabei nur ein kleiner Baustein sein.

Nur so kann es gelingen, vom Krisenmodus zu einem gemeinsamen europäischen Wiederaufbau zu kommen.

… mit gemeinsamer demokratischer Wirtschaftsplanung

Die Covid-19 Krise hat ein typisches Reaktionsmuster der EU und ihrer Mitgliedstaaten gezeigt: in einer tiefen Krise wird der Nationalstaat zunächst immer zuungunsten der gemeinsamen EU-Politik gestärkt. Das war der Fall bei der Finanzmarktkrise nach 2008 und auch bei der sogenannten Flüchtlingskrise 2015, als einzelne Mitgliedstaaten im wahrsten Sinne des Wortes Mauern bauten. Das ist aber auch im Frühjahr 2020 der Fall gewesen, als z.B. Frankreich, Deutschland und Tschechien Anfang März begannen, Exportverbote von lebenswichtigen Güter zu verhängen. Erst wenn die Krise halbwegs analysiert ist, beginnen Debatten auf europäischer Ebene, ob man in Zukunft nicht vielleicht doch besser zusammenarbeiten könnte.

Die Diskussion über die staatlichen Beihilfen passt in dieses Muster. Ein aktuelles Beispiel mag dies verdeutlichen: das japanische Automobilunternehmen Nissan kooperiert weltweit mit dem französischen Renault. Nissan hat angekündigt, das Werk in Barcelona zu schließen und damit 3000 Beschäftigte zu entlassen. Wenn man die lokalen und regionalen Wertschöpfungsnetzwerke einbezieht, sind bis zu 30.000 Arbeitsplätze im wichtigsten spanischen Industriezweig, dem Automobilsektor, gefährdet. Es ist wohl kein Zufall, dass diese Ankündigung gemacht wird, kurz nachdem der französische Präsident erklärt hatte, dass Renault nur dann 5 Milliarden Euro als französische staatliche Beihilfen erhält, wenn es industrielle Produktionsstätten nach Frankreich verlegen würde („re-shoring“). Wir sehen hier also eine Politik des „Jeder-gegen-Jeden“, und die Gewinner sind diejenigen, deren „Staatssäckel“ mehr direkte Unterstützung für die eigene nationale Industrie ermöglichen. Es ist klar, dass eine solche Entwicklung zur weiteren Zerstörung industrieller Strukturen in der europäischen Peripherie und damit zu einer weiteren Spaltung der Gesellschaften der EU führen wird.

Eine Rückverlagerung von Wirtschaftskompetenzen auf die Nationalstaaten ist jedoch nicht so einfach – zumindest wenn man das Ziel der europäischen Solidarität im Auge hat.

Denn die Eigentumsverflechtung, ermöglicht durch die Binnenmarktfreiheiten, ist weit fortgeschritten. Dies bewirkt wirtschaftlichen Einfluss der Konzerne auf die nationale Strategieentwicklung in Staaten Mittel- und Osteuropas. So vertritt bspw. das Management von Škoda in Tschechien eher die Interessen der deutschen (VW) Industrie, als sich für eine nationale tschechische Entwicklung einzusetzen. Dies zeigt, dass es ein Fehler wäre, dezentrale politische Entscheidungen automatisch als „näher an den Problemen“ wahrzunehmen, da die Wertschöpfungsketten, und damit einhergehende Abhängigkeitsverhältnisse über Grenzen hinweg wirken. Wird europäisches politisches Management zurückgefahren, werden transnationale Kapitalabhängigkeiten verstärkt.

Neoliberalen Regeln der EU, wie etwa der Stabilitäts- und Wachstumspakt, sind abzulehnen. Gleichzeitig bringt die jetzige Krise aber zu Tage, dass eine Stärkung der Nationalstaaten, wie durch die Aussetzung der Beilhilferegeln, zu einer Verstärkung des unfairen Wettbewerbs zwischen den Mitgliedstaaten führt.

Aus demokratischer Perspektive wäre deswegen eine Regelung zu begrüßen, die eine gemeinsame Planung der kurzfristigen Hilfen und mittelfristig anstehenden sozioökologischen Transformation der europäischen Wirtschaften ermöglicht. Der richtige Akteur hierfür wäre das Europäische Parlament. Dadurch würde verhindert, dass durch nationale Subventionschampions Mitgliedstaaten in budgetärer Bedrängnis noch weiter unter Druck gesetzt werden. Was wir benötigen, ist eine Politisierung der Diskussion über nachhaltiges europäisches Wirtschaften, nicht eine Entscheidung nach Geldbeutel.