In Corona-Zeiten ist die „Große Politik“ nur scheinbar ausgesetzt. Die EU-Kommission entschuldigte sich für ihr seuchenpolitisches Versagen. Wie in der Finanzkrise 2008 ist der Nationalstaat zentraler Akteur in Europa. Die Finanzpolitik bleibt an die wirtschaftliche Hackordnung gebunden, ganz oben Deutschland. Zentrales Feld sind die „Eurobonds“.

Der Coronavirus geht um. Fernsehsendungen, Zeitungen und alternative Medien sind voll davon. Zu den verbreiteten Annahmen gehört, die Verbreitung des Virus werde hauptsächlich durch individuelle Faktoren bestimmt. Das stimmt klarerweise nicht. Entscheidend ist der Zugang der Erkrankten zum Gesundheitswesen. Hier besteht ein deutlicher Unterschied zwischen EU-Europa und dem globalen Süden. Aber auch innerhalb der EU. Nach den Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) von Mitte April forderte die Pandemie in Italien 203 Tote je eine Million EinwohnerInnen, in Spanien sogar 339 und in Deutschland lediglich 31 Tote je Million EinwohnerInnen.

Stolz wird die Leistungsfähigkeit des deutschen Gesundheitssystems betont. Hier war zwar in den vergangenen Jahrzehnten im Geiste des Neoliberalismus deutlich gekürzt worden, aber nicht so drastisch, wie nach der Finanzkrise von 2008ff. in den Südländern. Die spanische Außenministerin Arancha Gonzáles Laya betonte kürzlich, auch ihr Land hatte „früher eine solide Gesundheitsversorgung, aber sie ist heute weniger belastbar, als sie sein könnte“. In Griechenland hatten die Sparauflagen der „Troika" während der Schuldenkrise das Gesundheitswesen in einen völlig zerrütteten Zustand versetzt, über 20.000 Ärzt_innen wanderten seit 2010 aus. Allerdings hatte es die Regierung bis Mitte April durch sehr frühe und sehr drastische Einschränkungen geschafft, „nur" 12,5 Covid-19-Tote je Million Einwohner_innen zu haben. Dennoch muss das Land mit weitreichenden wirtschaftlichen Folgen rechnen. Der Tourismus ist weltweit zusammengebrochen – in Griechenland hängen an dieser Branche 30 Prozent der Wirtschaftsleistung.

Vor diesem Hintergrund ist erneut die Idee von „Euro-Bonds“ – gemeinsamen europäischen Staatsanleihen – aufgekommen, die jetzt „Corona-Bonds“ genannt werden. Die Frontstellungen innerhalb der Euro-Zone sind wie damals: die Südländer, vor allem Italien und Spanien, drängen – unterstützt von Frankreich – auf die Schaffung dieses Instruments, Deutschland, assistiert vor allem von den Niederlanden und Österreich, lehnt das ab. Zwar musste auch der deutsche Finanzminister, Olaf Scholz (SPD), einräumen, dass das damalige Hauptargument der Ablehner der Euro-Bonds, diese würden den „Reformeifer“ der Südländer bremsen – die seien an ihrer finanzpolitischen Misere also selbst schuld gewesen – dieses Mal nicht zuträfe, denn für die Corona-Pandemie könne schließlich niemand etwas. Dennoch, „Corona-Bonds“ wären eine „Vergemeinschaftung der Schulden“, und das sei in den EU-Verträgen nicht vorgesehen. Man müsse andere, kreditfinanzierte Formen der finanziellen Abfederung der wirtschaftlichen Corona-Folgen finden.

Deutschland und die EU – die Lage vor „Corona“

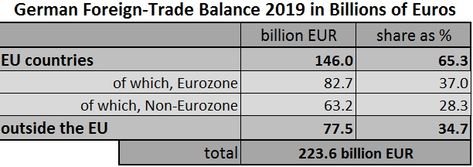

Der deutsche Außenhandelsumsatz erreichte 2019 ein Volumen von über 2,4 Billionen Euro; die Exporte lagen bei 1.327,6 Mrd., der Exportüberschuss bei 223,6 Mrd. Euro, der Leistungsbilanzüberschuss bei 266,2 Mrd. Euro (alle Zahlen nach Destatis).

Der Wert der deutschen Exporte in die anderen EU-Länder lag 2019 bei 777,3 Mrd. Euro, der Überschuss betrug hier 146,0 Mrd. Euro. In die Länder der Euro-Zone gingen Exporte im Wert von 491,8 Mrd. Euro, bei einem Überschuss von 82,7 Mrd. Euro. Das heißt, 2019 stammten 65,3% der deutschen Exportüberschüsse aus der EU und 37,0% aus der Eurozone.

Deutsche Außenhandelsbilanz 2019 in Milliarden Euro

Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland, eigene Bearbeitung

Anmerkung: Differenzen zwischen Gesamtwert und Teilwerten rundungsbedingt

Im Jahre 2010 waren dies 79,0% aus den Exporten in die anderen EU-Länder und 55,2% aus der Euro-Zone. In Länder außerhalb der EU gingen 2019 Exporte im Wert von 550,3 Mrd. Euro, bei einem Überschuss von 77,5 Mrd. Euro. Das bedeutet, dass ein gewachsener Teil des deutschen Außenhandelsüberschusses aus dem Austausch mit der weiten Welt resultiert. Damit sind EU und Euro stärker als noch neun Jahre zuvor Grundlage und Voraussetzung globaler deutscher Wirtschaftsinteressen und weniger stark erstrangige Quelle deutscher Überschüsse.

Interne Spannungen

Die deutschen Exportüberschüsse sind die Kehrseite der Schulden der anderen EU-Länder. Die „Sparpolitik“ gegenüber den Schuldnerländern ergab sich aus der Entscheidung, den Euro als zweite Weltwährung in Konkurrenz und Auseinandersetzung mit dem US-Dollar zu erhalten. Insofern als der Euro Grundlage der deutschen Stellung in der Weltwirtschaft ist, lag die Priorität der deutschen Politik darauf, den Euro zu retten und zu stabilisieren, auch wenn dies auf Kosten anderer EU-Länder, ihrer sozialen Lage und Stabilität geht. Damit zeichnete sich ein Spannungsverhältnis zwischen den globalen deutschen Interessen als geo-ökonomischer Macht und den Erfordernissen der Gestaltung der Europäischen Union als eines Integrationsverbundes von Staaten, Völkern und Regionen ab. Die Entwicklungsunterschiede innerhalb der Union sollten aus Sicht der Integrationsziele verringert werden, während sie für die deutschen Globalinteressen irrelevant sind, sofern sie die deutsche Exportwirtschaft nicht stören.

Der Euro wird vielfach als ein Kernproblem der gegenwärtigen Spannungen innerhalb der EU angesehen, weil die anderen EU-Länder ihre Handels- und Leistungsbilanzdefizite innerhalb der Euro-Zone nicht durch Währungsabwertungen, die auf eine Verbesserung der preislichen Wettbewerbsfähigkeit ihrer Volkswirtschaften zielen, kompensieren können. Deshalb wurden in verschiedenen Ländern in der Finanzkrise 2008ff. Ausstiegsszenarios aus dem Euro diskutiert. Gleichwohl hat Donald Trump Recht, wenn er sagt, dass die Währung für die deutsche Exportwirtschaft mit dem Euro unterbewertet ist. Die D-Mark war Ausdruck der Leistungskraft der deutschen Wirtschaft, der Wert des Euro ergibt sich im internationalen Vergleich aus dem Durchschnitt der Leistungskraft der Länder der Euro-Zone, von Estland und Griechenland bis zu Deutschland, den Niederlanden und Österreich. Insofern kommen der deutschen Exportwirtschaft auch währungsbedingte Effekte zugute.

Auf dem Höhepunkt der Euro-Krise war man sich durchaus einig, dass ein Zerfall der Währungsunion und die Rückkehr zur D-Mark die deutsche Exportwirtschaft nicht nachhaltig schädigen, aber zu kräftiger Aufwertung der D-Mark und damit zu starken Exporteinbußen führen würde (Wirtschaftswoche, 29.05.2012). Daran hat sich bis heute nichts geändert.

Verschränkte Interessen

Die Wirtschaft der BRD war bereits mit dem erfolgten Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg in den 1950er Jahren „zum Akkumulationszentrum Westeuropas geworden“ (Fülberth 2012: 39). Ende der 1970er wurde das Europäische Währungssystem (EWS) geschaffen. Es war durch ein System fester, allerdings in Bandbreiten anpassungsfähiger Wechselkurse gekennzeichnet („Währungsschlange“), sollte den Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr erleichtern und eine Währungsunion vorbereiten. Angesichts der Stärke der bundesdeutschen Wirtschaft innerhalb der damaligen EWG war dies jedoch ein System, in dem die anderen Länder an das Leitwährungsland angekoppelt waren, ähnlich wie das Bretton-Woods-System die Weltwirtschaft an den US-Dollar. Da die Deutsche Bundesbank ihre eigene Währungspolitik machen konnte, meist ohne auf die Belange der anderen zu achten, entstand die Idee, trotz fortbestehender Nationalstaatlichkeit innerhalb der EU den Euro als gemeinsame Währung einzuführen. Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte die Möglichkeit schaffen, dass alle beteiligten Länder auch über die Währungspolitik mitbestimmen können. Deutsche Bedingung allerdings war, dass die EZB nach dem Vorbild der Bundesbank eine eigenständige Institution sein sollte, die von der Fiskalpolitik der Euro-Staaten abgekoppelt ist, und dass die Inflationsbekämpfung zum prioritären Ziel erklärt wurde. Vieles, was seit 2008 als „Fehlkonstruktion des Euro“ diskutiert wird, ist der politischen und wirtschaftlichen Verfasstheit der EU geschuldet.

Die wirtschaftlichen Ungleichgewichte innerhalb der EU und der Euro-Zone sind nicht Ergebnis der Euro-Einführung, sondern ihr bereits vorgelagert. Sie haben sich aber im Gefolge seiner Einführung verstärkt. Bereits in den drei Jahrzehnten vor der Krise 2008 kam es zur „Entfaltung einer asymmetrischen Arbeitsteilung zweier unterschiedlicher Formen von Akkumulationsregimen“.

„Den Kern einer Gruppe aktiv extrovertierter Ökonomien bildete Deutschland. Die deutsche Extraversion zeichnete sich durch eine starke industrielle Exportorientierung und durch eine zunehmende Involvierung in Finanzialisierungsprozesse im Ausland mittels Kapitalexport aus. Direkt in das deutsche produktive System integriert waren beispielsweise die Benelux-Staaten und die österreichische Ökonomie“ (Becker/ Jäger 2013: 170).

Seit den 1990er Jahren kamen osteuropäische Länder als „verlängerte Werkbänke“ der deutschen Industrie bzw. als spezifische Einflusszone dieser Kerngruppe hinzu.

In der westlichen und südlichen Peripherie der EU dagegen, insbesondere in Irland, Spanien, Portugal und Griechenland, setzten sich „verschiedene Formen von import-orientierten und finanzialisierten Akkumulationsmustern“ durch. Diesen Ländern war mit dem Euro die Möglichkeit genommen, ihren Defiziten durch Abwertung zu begegnen. „Im Gegenzug gewannen sie die Möglichkeit, sich zu niedrigeren Zinsen zu verschulden. In Südeuropa wurden über die Währungsunion Deindustrialisierungsprozesse, die bereits mit Wegfall von Protektionsmöglichkeiten der Industriepolitik im Rahmen des EU-Beitritts in den 1980er Jahren in Gang gekommen waren, verfestigt. In den damals neuen südeuropäischen EU-Mitgliedsländern verschob sich die Kapitalakkumulation in Tourismus, Immobilien und Bauwirtschaft. Zum Teil verlagerten Kapitalgruppen ihre Aktivitäten von der industriellen Produktion zum Import.“ Die Folge war: „In Südeuropa und Teilen Osteuropas stiegen die Handels- und Leistungsbilanzdefizite stark an. Sie wurden über Kredite aus den westeuropäischen Ländern finanziert.“ (Ebenda: 171.) Der kreditfinanzierte Konsum im Süden und die Erlöse der Exporte aus Deutschland bzw. den anderen Kern-Ländern waren das Ergebnis einer wechselseitigen Interessenverschränkung, ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. Deutschland hat den anderen Ländern dieses Modell nicht oktroyiert, sondern die Kapitaleigner aus den Peripherieländern haben daran gut mitverdient und wurden zu Trägern seiner Umsetzung aus Eigeninteresse – sie wurden sozusagen zu Kompradoren der deutschen Weltwirtschaftsinteressen. Die Krise nach 2008 hat den tiefen Graben zwischen Zentrum und den verschiedenen Ländern der Peripherie, zwischen den beiden Akkumulationsmodellen deutlich zu Tage treten lassen. Zugleich wurden im europäischen Maßstab die Positionen der Lohnabhängigen und die Sozialstaatlichkeit geschwächt.

Zunahme der Ungleichheit

Die Ungleichheit in den EU-Ländern und zwischen ihnen hat seit 2008 sichtbar zugenommen. Damit erodieren die Grundlagen der Integration. EU-Europa über das Geld zu einen, ohne gleichzeitig eine Sozialunion und eine Umwelt-Union zu schaffen, hat sich als äußerst problematisch erwiesen. Den deutschen Außenhandelsüberschüssen in der EU steht die Verschuldung vieler anderer Länder gegenüber. Auch innerhalb der Union gilt, dass der Saldo am Ende eine Null sein muss. Jeder Überschuss auf der einen Seite hat ein Defizit auf der anderen zur Voraussetzung. Die Asymmetrie des Wachstums hat die wirtschaftliche Entwicklung in den Südländern der EU weitgehend zum Erliegen gebracht. Bei der Einführung des Euro herrschte der Glaube vor, dass er Schutz bieten würde vor den Zumutungen der Globalisierung. Tatsächlich hat er die Probleme vergrößert, die Deindustrialisierungsprozesse sind auf absehbare Zeit irreversibel. Der Binnenmarkt als solcher führt tendenziell zur Entindustrialisierung der Peripherie zugunsten des Zentrums, in dem vor allem Deutschland steht. Und die hohe Arbeitslosigkeit, vor allem Jugendarbeitslosigkeit, in den Südländern auf der einen und die niedrige in Deutschland auf der anderen Seite sind deren sozialer und wirtschaftlicher Ausdruck. Die Arbeitslosenquote betrug im März 2019 in Griechenland 18,5%, in Spanien 14,0%, Italien 10,2%, Frankreich 8,8% und in der EU insgesamt 6,4%. In Deutschland dagegen lag sie bei nur 3,2% (de.statista.com).

Die Corona-Krise wird alle diese Probleme weiter vergrößern – abgesehen von den unmittelbaren Folgen der Pandemie, zu deren Verlauf und künftigen Opfern jetzt niemand etwas sagen kann.

Das nationale deutsche Hilfspaket (Bund und Länder) angesichts von Corona betrug bereits Anfang April 2020 1,8 Billionen Euro. Deutsche Bundeswertpapiere haben derzeit eine Verzinsung von Null Prozent, sie werden von den US-amerikanischen Ratingagenturen auf der höchsten Stufe „AAA“ eingestuft. Italien dagegen wurde jetzt kurz über der „Ramsch-Stufe“ eingeordnet. Das heißt, jede Kreditaufnahme unter den Corona-Bedingungen muss hier mit hohen Zinsen bezahlt werden. Alle EU-Länder versuchen derzeit, Hilfspakete zu schnüren – jedes für sich. Die EU-Kommission und die Staats- und Regierungschefs verkünden zwar, gemeinsame Maßnahmen initiieren zu wollen, letztlich aber bleibt es im nationalen Rahmen. In Italien werden die Staatsschulden auf 160 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ansteigen. Deshalb schlagen Italien, Spanien und Frankreich gemeinsame Anleihen vor. Deutschland lehnt das, wie in der Eurokrise, unterstützt von Niederlande und Österreich, erneut ab. Das sei „Vergemeinschaftung der Schulden“. Forderten die Deutschen in der Flüchtlingskrise „Solidarität“, wird sie jetzt erneut verweigert. So bemerkte Eric Gujer, Chefredaktor der Neuen Zürcher Zeitung (03.04.2020): „Deutschland will die Führungsmacht Europas sein, verhält sich aber wie dessen Chefbuchhalter“. Eine der Krankheiten der EU heißt: deutsche Hegemonie.

Literatur

Becker, Joachim / Jäger, Johannes (2013): Regulationstheorie und Vergleichende Kapitalismusforschung: Die Europäische Union in der Wirtschaftskrise. In: Bruff, Ian et al. (2013): Vergleichende Kapitalismusforschung: Stand, Perspektiven, Kritik, Münster.

Fülberth, Georg (2012): Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Köln.